投稿:2025/08/05

更新:2025/12/10

組織の内外における状況変化を適宜認識する重要性──ロシアvs中国、日本も巻き込まれた攻防戦の舞台裏

連日さまざまなサイバーセキュリティ犯罪のニュースが報じられる中、いまだに日本のセキュリティレベルは高いとは言えない状況にあります。一方で、企業がサイバーセキュリティ対策を進める上では、人材不足や経営層の意識・関心、コスト、導入による利便性の低下など、さまざまな壁が立ちはだかっています。 そこで今回は、株式会社網屋が主催する「Security BLAZE 2023」より、サイバーセキュリティのエキスパートによる講演をお届けします。本記事では、株式会社サイバーディフェンス研究所・専務理事/上級分析官・名和利男氏が、サイバー攻撃で深刻な被害を受けやすい日本企業の特徴、日本を含む世界各国で起きているサイバー脅威について語りました。

登壇者

株式会社サイバーディフェンス研究所等

名和 利男

海上自衛隊において護衛艦の戦闘情報中枢の業務に従事した後、航空自衛隊において防空指揮システムのセキュリティ担当業務等に従事。その後JPCERT/CC等での経験を経て、サイバーディフェンス研究所等に参加。専門分野である情報分析とインシデントハンドリングの経験と実績を活かし、サイバー演習やアナリストトレーニング等の能力向上支援を提供。近年は、サイバー脅威インテリジェンス(特に地政学リスク)、宇宙安全保障やアクティブディフェンスに関する業務に従事。

サイバー脅威の前にこれまでの組織モデルは役に立たない セキュリティにおける日本企業の諸問題

組織におけるサイバーセキュリティ事情

名和利男氏:サイバーセキュリティを専門としている名和と申します。本日はみなさんと、状況認識というテーマでお話をさせていただきます。タイトルは、「組織の内外における状況変化を適宜認識する重要性」というタイトルです。

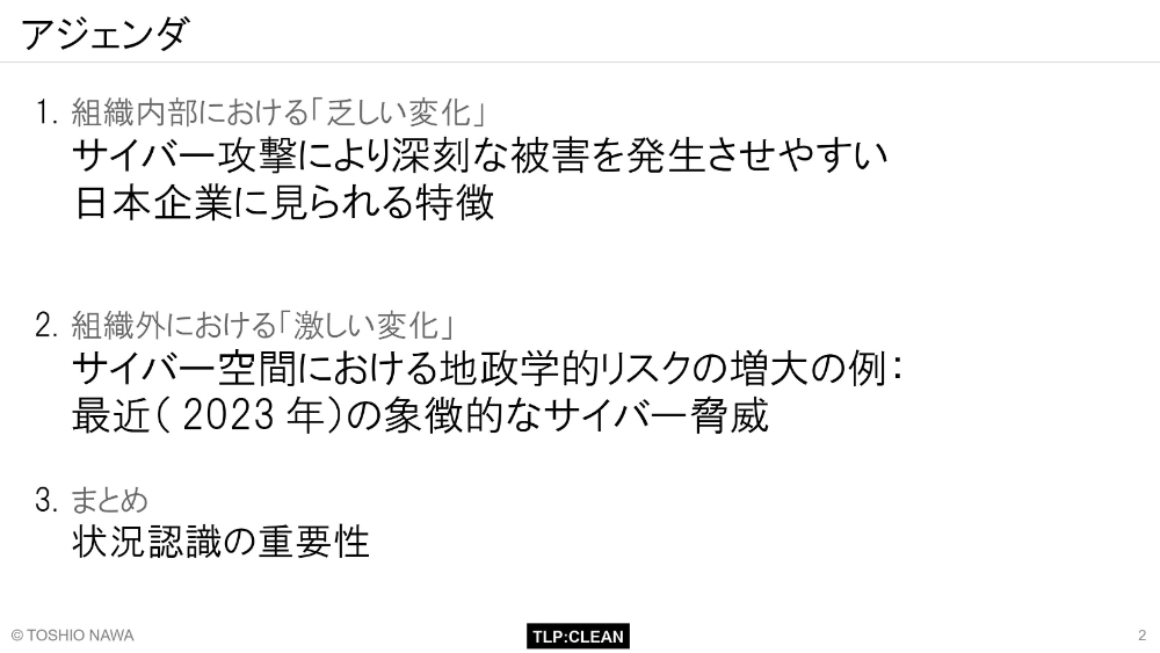

アジェンダは3つですが、最も重要な1番の「組織内部における『乏しい変化』」をまず中心にお伝えします。

その後、「組織外における『激しい変化』」ということで、2023年日本および日本周辺で何が起こったのかをダイジェストでお伝えします。これを踏まえまして、まとめになります。状況認識の重要性について、あらためてみなさんと共有させていただきます。

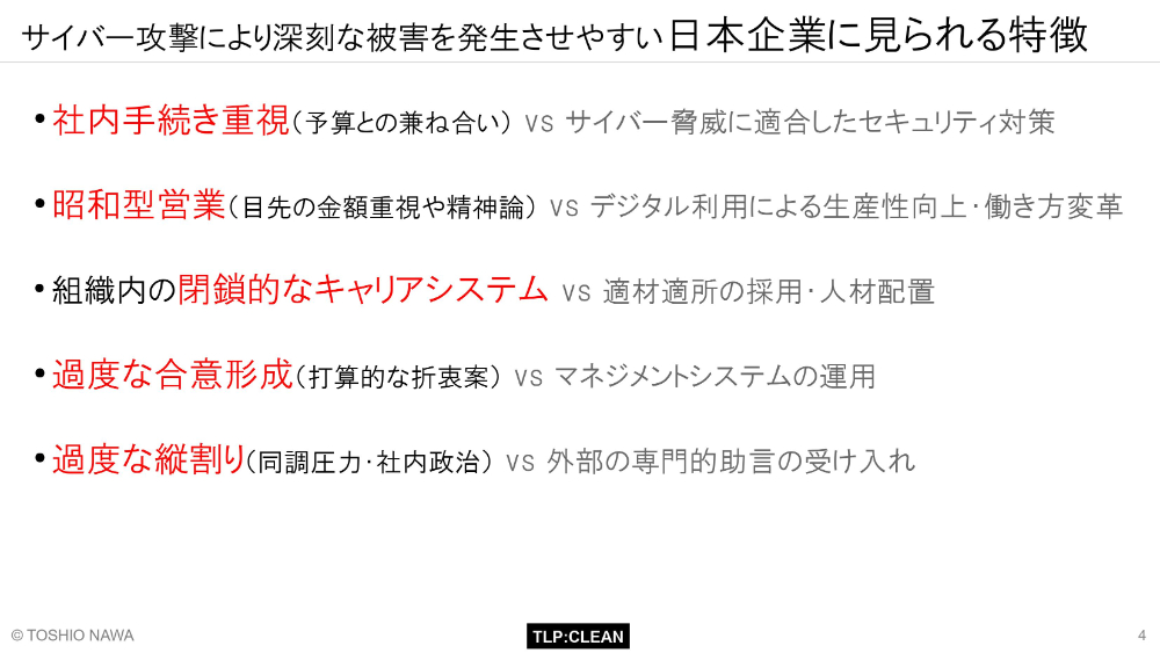

まず1つめは、「サイバー攻撃により深刻な被害を発生させやすい日本企業に見られる特徴」というタイトルで、いくつかみなさんと共有させていただきます。

内容はこの5点です。赤文字を眺めていただくとわかりますが、日本の組織のネガティブなところを少し出してしまっております。

こちらはあくまで、私がサイバーセキュリティに関するインシデント(サイバーインシデント)を発生させてしまった組織、団体に赴いて、セカンドオピニオンとして、全体的なインシデントの対応支援の経験に基づくものです。

その後の改善策の支援として、長いところでは数ヶ月にわたって支援をさせていただきますが、その根本的な理由がどこにあるのかをディスカッションして見えてきたものが5つです。

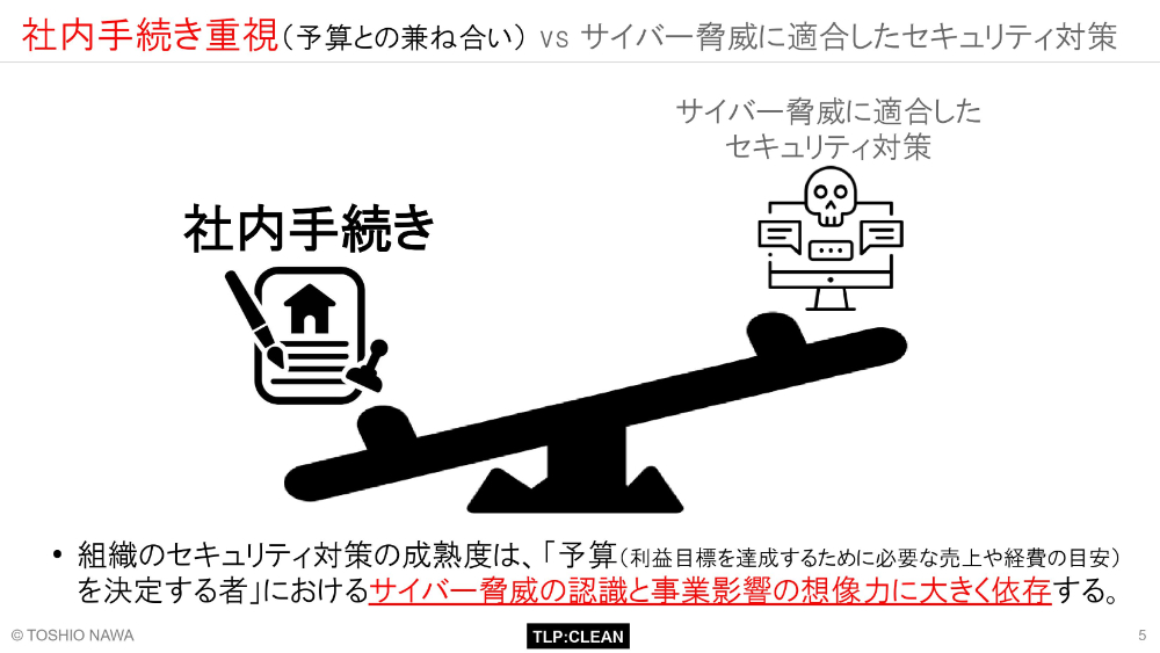

「社内手続き」が足かせになる

まず1つは、社内手続きを重視する姿勢です。これと相反して、サイバー脅威に適合したセキュリティ対策がなかなか行われていません。ここでは、例えば「うちの会社は理解が少ないから」「予算が限られているから」などなどの言葉があります。

ただ、それだけではなく、どうも予算が限られているというよりは、予算を得るための手続きがかなり立て込んでいる、時間がかかる、またはそれに対する説明コストがかけられないというところから、その手続きをする前にあきらめることがよくあります。

組織のセキュリティ対策の成熟度は、予算の決定者におけるサイバー脅威の認識と事業影響の想像力に大きく依存する。これが端的な表現です。

特にサイバー脅威の認識。これは情報システム担当の方や、CSIRT、セキュリティチームの方々が非常によく理解されているはずです。しかし、今申し上げた部門は、事業活動に直接的に関わっていないことが多いです。

そのため、事業に対する影響を的確に説明することが難しいので、この予算を確定する方々に対して、想像力を与えることが難しい状況が続いているようです。

最近、経済産業省や内閣官房のNISC等が、経営層に対するセキュリティのリーダーシップを取ってほしいと言っていますが、要は想像力を持っていただいたほうがいいと思っております。

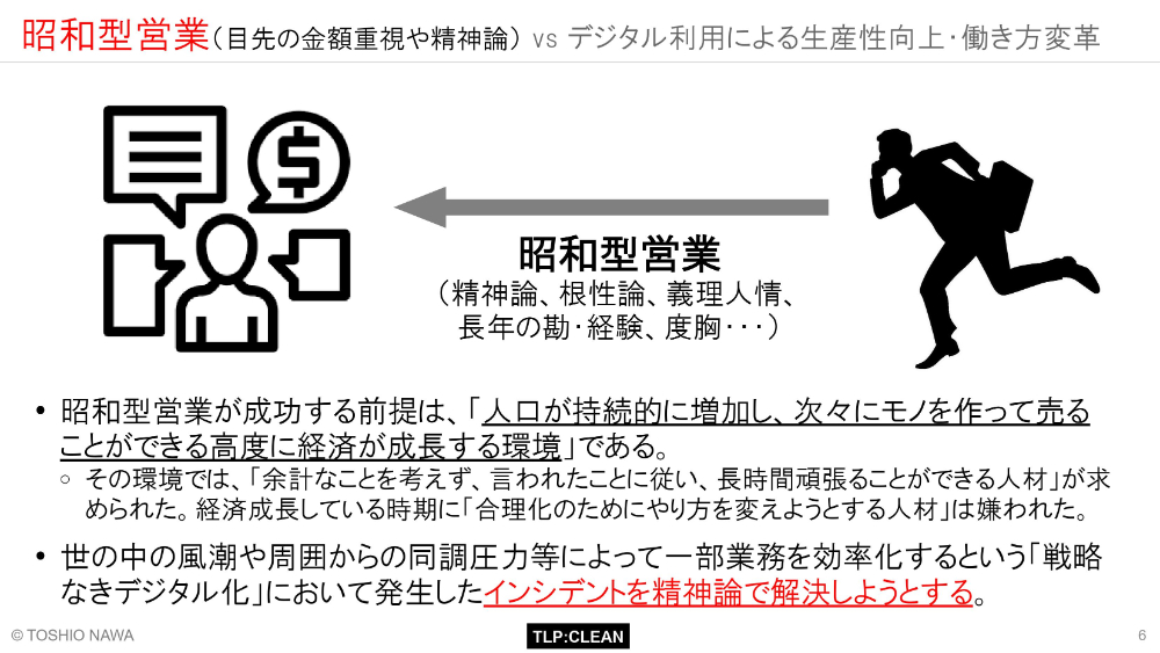

昭和型営業の弊害

2つめは、昭和型営業です。これと相反するのが、デジタル利用による生産性向上、働き方改革です。こういったことは違った文脈で、いろいろなところで言われています。

私が見ているところでは、昭和型営業という言葉を象徴して書かせていただきましたが、精神論、根性論、義理人情、長年の勘、経験、度胸などという言葉がどうしても耳に入ってきます。

これは大企業でも一部残っていますが、中堅企業が多いように感じます。この昭和型営業を真っ向から否定するわけじゃありません。ただ、これが成功する前提は、人口が持続的に増加し、次々に物が売れる状況があってこそです。

しかし、今はそういう時代ではないことは、毎日のテレビ番組や新聞で報道されているとおりです。残念ながら、昭和時代に成功体験を多くおさめた上層部の方々にとっては、昭和がまだ続いてるという錯覚を無意識、無自覚に持ってるでしょう。

何か起こった場合、精神論で物事を解決しようする姿勢が最初に出てきてしまいます。インシデントを精神論で回避することなので、ロジカルではありません。

できるところもあるにはありますが、それはわずかであり、ほとんどのインシデントは小難しい状況です。後で合理的かつ慎重に調査をして、初めて見出された事実に基づいて判断していく。これをスキップすることは絶対できません。

この理解を阻害する要因としては、昭和型営業で慣れた方々のちょっとした誤認識が見え隠れしております。

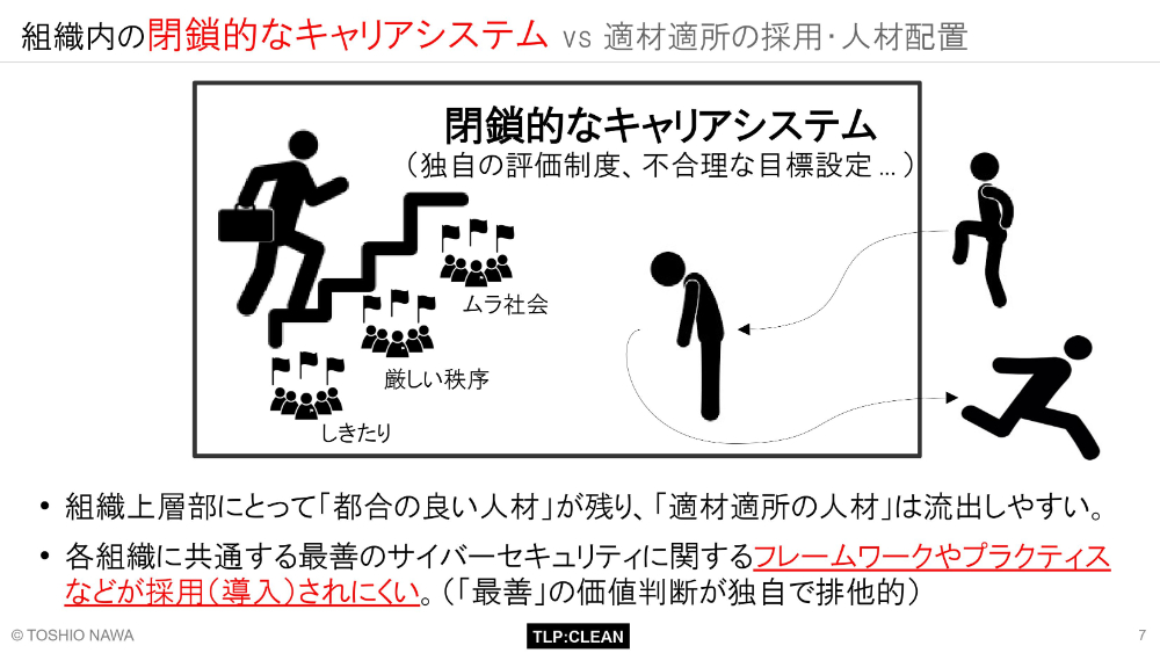

閉鎖的なキャリアシステムも問題

3つめは組織的な、閉鎖的なキャリアシステムです。これと相反するものは適材適所の採用、人材配置です。これも私から言うまでもなく、さまざまな経営コンサルタントや日本の経済に対して強く危機感を持っている方々が、よく言われていることかと思います。

スライドに小さな文字で書いたのは、ムラ社会、厳しい秩序、しきたり。今は少なくなっているような報道もありますが、サイバー攻撃を受けてしまったところの支援では、特にサプライヤーや中堅以下の企業にはごく普通にいまだ見られる状況です。

人材派遣の方と、以前ディスカッションしたところによりますと、いい人材がせっかく入っても、組織上層部にとって都合の良い人じゃないとすぐに回れ右していなくなる状況が現在進行中であるようです。

こういうところに支援をすると、やはりあるべきものがない。すなわちフレームワーク、プラクティス、最善策がほぼない。誰かができてそれを言語化せずに残っているものはあります。

また、何を持って最善かという定義が部門ごとに違うことすらあります。文書化を強く進めたり、作成していくんですが、軽く数ヶ月かかります。ある組織においては文書化に半年以上の時間がかかっているところもあります。

これだけ閉じたところでキャリアアップをしていく中で、(役職の)上にいった方は、過去の経験や成功体験をもとに判断されます。これは残念ながら、最近の最善策を入れることにおいては、ブレーキになることが多々あります。

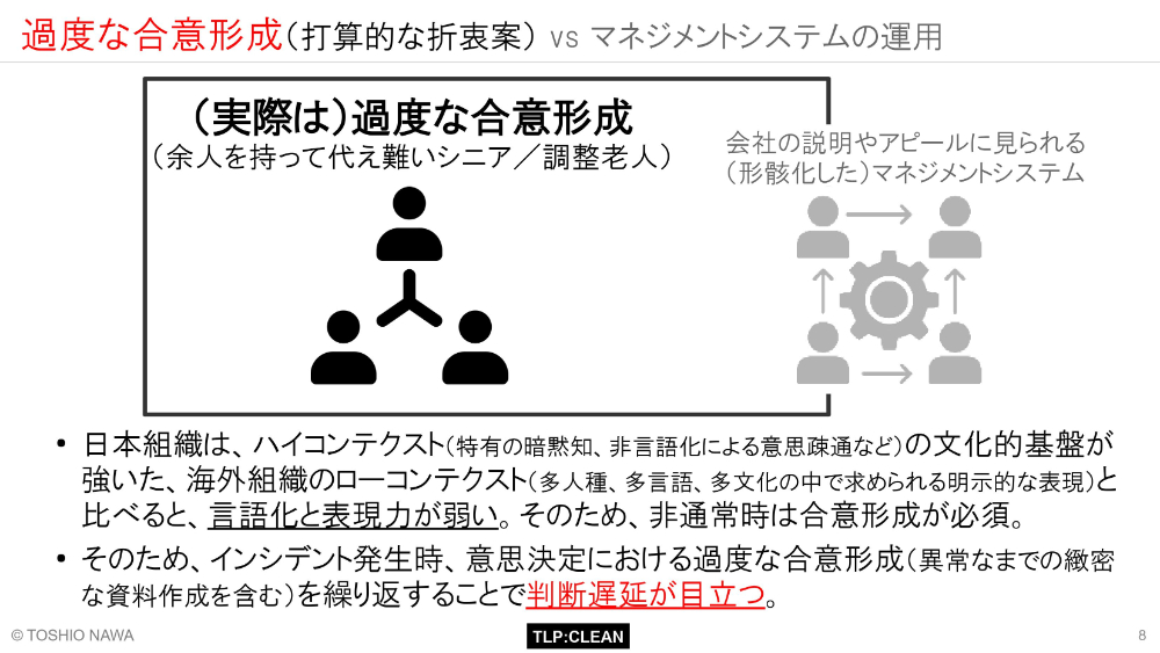

特有の暗黙知がとっさの判断を遅らせる

4つめは、過度な合意形成です。括弧書きで、打算的な折衷案と書かせていただきました。これは非常に多い状況です。相反するものとして、本来得るべき、獲得すべき状況はマネジメントシステムの運用です。

いろいろな企業さまが表向きに出しているWebサイト、あるいは資料等を見ると、このマネジメントシステムがうまく動いてるような印象を与えるような記述があります。

確かにそのような会社が多々ありますが、そうではない会社もけっこうあります。内情を見ると、実際は過度な合意形成、特に余人をもって代えがたいシニアなど、ネット上にあります「調整老人」という言葉で揶揄されるような状況がまだまだ続いております。

スライドにはハイコンテクスト、そしてローコンテクストとありますが、日本はどちらかというとハイコンテクストの文化的基盤を持ってるところが非常に多い状況です。

他国がいいわけじゃありませんが、(それらの)状況を見ますと、多人種、多言語、多文化の中で、組織内を運用していく必要があります。このためには明示的な表現が必要です。

日本はまだまだ日本人だけ、あるいは特定のスコープに定まったような方々が一緒に仕事をしていることがまだ多くあります。そのため、ハイコンテクストとして、特有の暗黙知、非言語化が残っています。これがとっさの判断を鈍らせることがあります。

特にサイバーインシデントについては、ランサム攻撃や不意のDDoS攻撃、サイト改ざん、情報漏洩などがあります。

過度な合意形成を繰り返すあまり、判断の遅延が目立ちます。現場では、見積もりで2〜3週間で終わるところを、合意形成をしなきゃならない状況のために、数ヶ月、または4〜5ヶ月ぐらいの時間がかかり、最終報告までにかなりの労力を使うことすらあります。

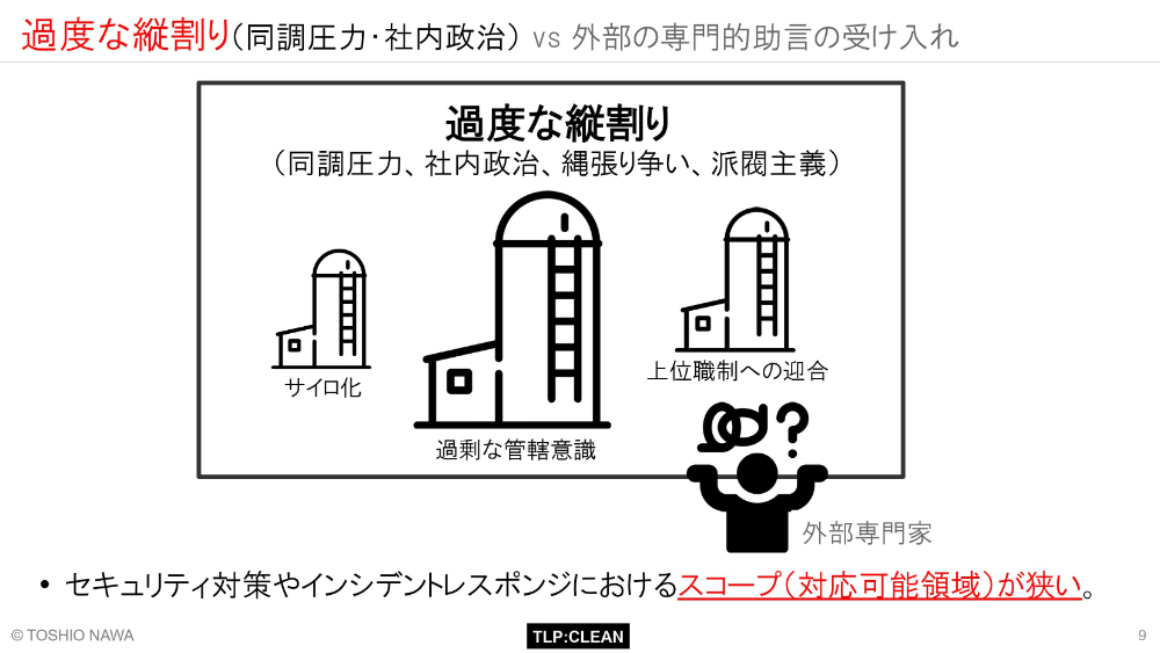

見えない同調圧力と社内政治が影響

次に、過度な縦割りです。この過度な縦割りの影響で、同調圧力、社内政治が見えないかたちで、あるいはインシデントの発生時にはわかりやすく出てきてしまいます。

これと相反するものはありませんが、実務上、外部の専門的助言の受け入れができなくなってしまっているところがあります。

いろいろな専門家やサイバーセキュリティの専門組織が、こういった企業に行くと、最初にいろいろなバリアを感じたり、拒絶されることもあります。

そのような組織の中では、ふだんあまりにも平和すぎたのか、自分たちでちょっとしたインシデントを解決できるという成功体験があまりにも多かったようです。

しかし、会社を揺るがすような、またはネットや報道機関等で騒がれるものに対しては、自分の理解を超えたり、他の部署と緊密に連携することを経験したことがない方が、なかなか戸惑ってしまう。

その中で、外部の専門家の助言は非常に役立つことが多いんですが、それを理解する前に拒絶してしまう姿勢があります。これは、人間の気持ちとしてではなく、文化、慣習の一環として拒絶することが関係あるようです。

そうやって、インシデントレスポンス時におけるセキュリティ対策のスコープ、対応領域が非常に狭くなりまして、見逃してしまったインシデントがあります。また、数ヶ月後、同じような要請が発生するところも実は存在しております。

これは参考までにお伝えするものです。今日お伝えした組織内部の乏しい変化においては、私だけではなく、さまざまな国の方々が日本に対する客観的な評価を示しております。

従前の組織モデルは機能しない

トップダウンや階層を、ハイアラーキー構造の観点で分析した結果がネット上にありました。日本は、階層主義でありながら合意形成をしている、それも極端なまでに振れている珍しい国です。

高度経済成長時代は、相反する階層主義と合意形成を組み合わせた状態で、絶大な効果を発揮しました。この前提は、先ほどお伝えしたように、人口が増え続けていて、物がよく売れる状況でした。

しかし、今はまったく違います。昔に持っていた組織モデルは役に立たなくなってきていることを、皮肉にもサイバーインシデントを経験したことで身に染みて感じる状況です。

その中の反省として、組織の根本から変えていく必要があると気づかれたところのディスカッションで得たものを、今日前半でお伝えしました。

ロシアと中国が世界中で展開するサイバー攻撃 日本も巻き込まれた、攻防戦の舞台裏

2023年の象徴的なサイバー脅威

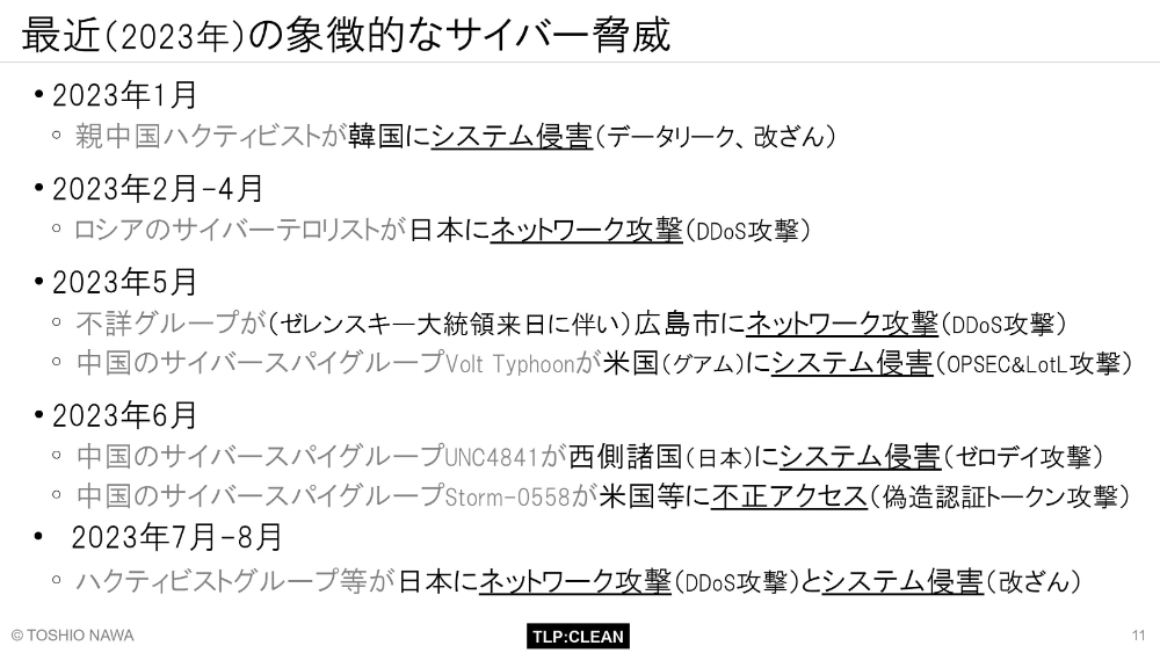

次は、組織外における激しい変化です。サイバー空間における地政学的なリスクの増大ということで、最近、特に2023年の象徴的なサイバー脅威について、できるだけ丁寧にお伝えしたいと思います。

お伝えするのは、この5点です。それぞれ長いストーリーがあります。しかし、時間も限られていますので、できるだけ端的に重要なポイントをもってお伝えしたいと思います。

2023年の象徴的なサイバー脅威

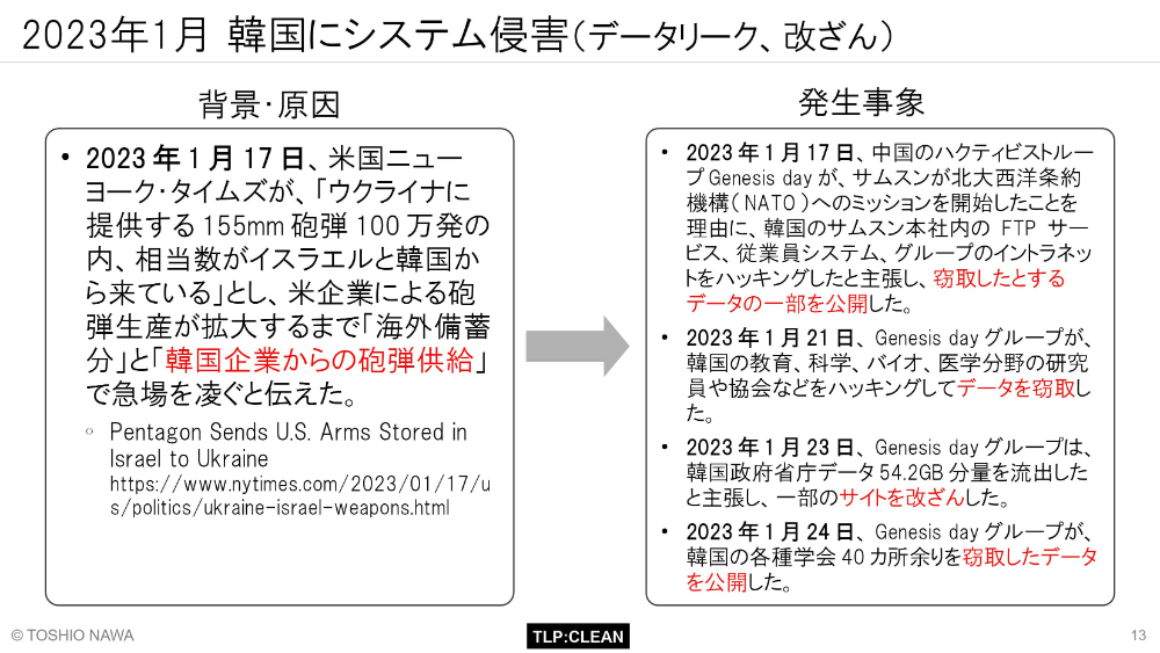

まず1つ目は2023年1月に親中国ハクティビストが韓国にシステム侵害をした話です。まず背景として、2023年1月17日、米国の有名紙によって、韓国がウクライナに対してちょっとしたテクニックを使って砲弾を提供していたことが暴かれました。この真偽については意図的に不明となっています。

しかし、この報道を見てしまった、おそらく中国のハクティビスト(ネット空間で自分の主義主張を強く訴え、それがグループ化したもの)が、同日中に、韓国に対してサイバー攻撃を仕掛けたことを主張しました。

韓国で発生した中国ハッカーの攻撃

こちらは、韓国の有名な電気通信機器メーカーの内部情報が、かなりの分量で窃取され、それが公開されたという文脈の漏洩データです。この漏洩データについて、あえて評価しませんが、これがもし本当だった場合はかなりのインパクトがあります。

ここでみなさんに気づいていただきたいのは、1月17日に米国の有名紙の報道で暴かれたという状況を信じてしまった中国のハクティビストが、同日中に侵害攻撃をしてしまった。あるいは、できてしまった。

これは、以前から侵害攻撃できる状況にある、それだけセキュリティの弱いところだったかもしれません。しかし違う観点では、サイバー脅威アクターであるハクティビストは、やろうと思えばいつでもできる状況であっただけでなく、その能力を保有していたとも解釈できるかと思います。

この1回だけでなく1月には21日、23日、24日と、かなりの数の韓国における有名な組織がハッキングを受けてしまいました。それは多種多様にわたりまして、データ窃取以外に、サイト改ざんや窃取されたデータが意図的にさらに公開されました。かなりの痛手を受けたようです。

その後の1月24日以降なんですが、韓国の国家レベルの対応として、緊急対応体制が発動されました。

さて、今は非常に厳しい状況に置かれているウクライナに対して、西側各国が積極的に支援を行っています。それと相反する立場としては、ロシア、中国の立場があります。国家間というよりは、価値観の異なる国を舞台とした衝突の中で、サイバー攻撃が発生したことが、この1月の韓国の事象で理解できると思います。

ウクライナ情勢を巡る日本でのサイバー攻防

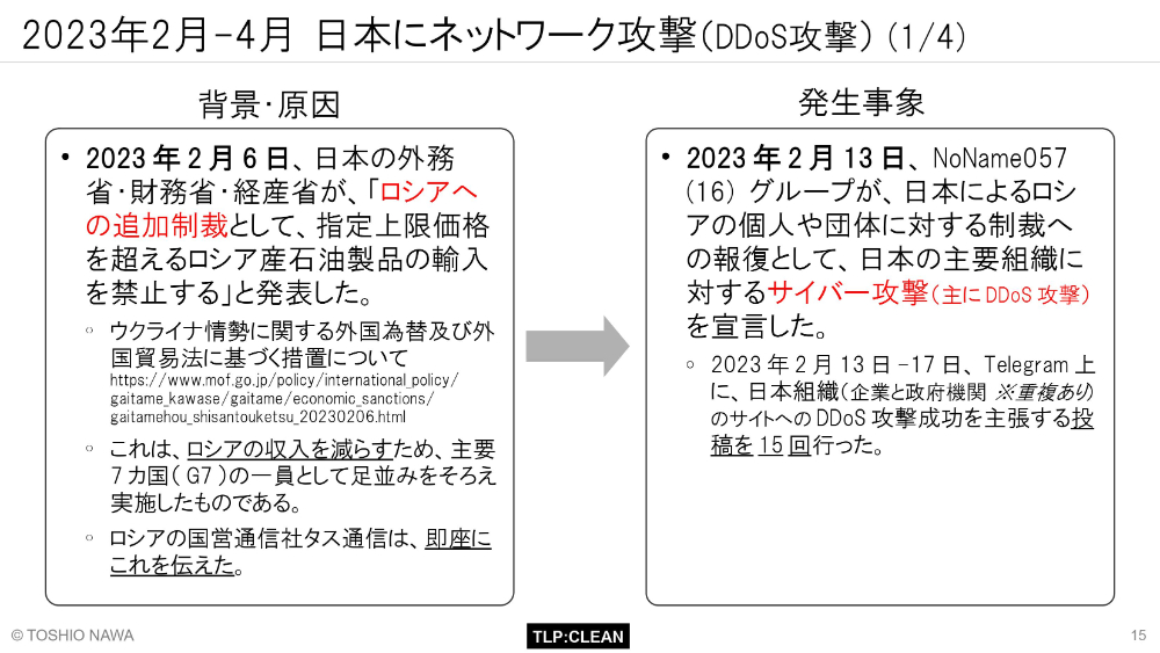

2月から4月、今度の標的は実は日本です。日本はロシアからしつこいサイバー攻撃を3ヶ月間にわたって受けてしまいました。まず、背景としてはいくつかあります。2月6日に外務省、財務省、そして経産省のホームページで、一斉に公開されました。

それは、ロシアへの追加制裁に関する措置です。これは諸外国が行っているものと同等レベルのインパクトがあるということで、西側諸国はこれを評価しました。逆の評価、すなわち、かなり強い反発をしたのがロシアです。この2月6日の約1週間後、日本に対する大規模なサイバー攻撃が発生しました。

1週間後の2月13日、NoName057(16)。これは日本からするとハクティビストに見えますが、米国ではサイバーテロリストというカテゴリに入っています。これが、日本の相当数の組織に対して大規模なDDoS攻撃を行いました。2月13日から17日まで合計15回の投稿を行いました。ただ、被害状況については十分に集まっていないようです。

中にはきちんとしたDDoS攻撃対策を行っていたために、この攻撃にある意味気づかなかった。気づいていても、それほどインパクトがなかったところもあります。逆に初めて経験して、相当なインパクトを感じてしまったところもあります。いわゆる二極化している状況でした。

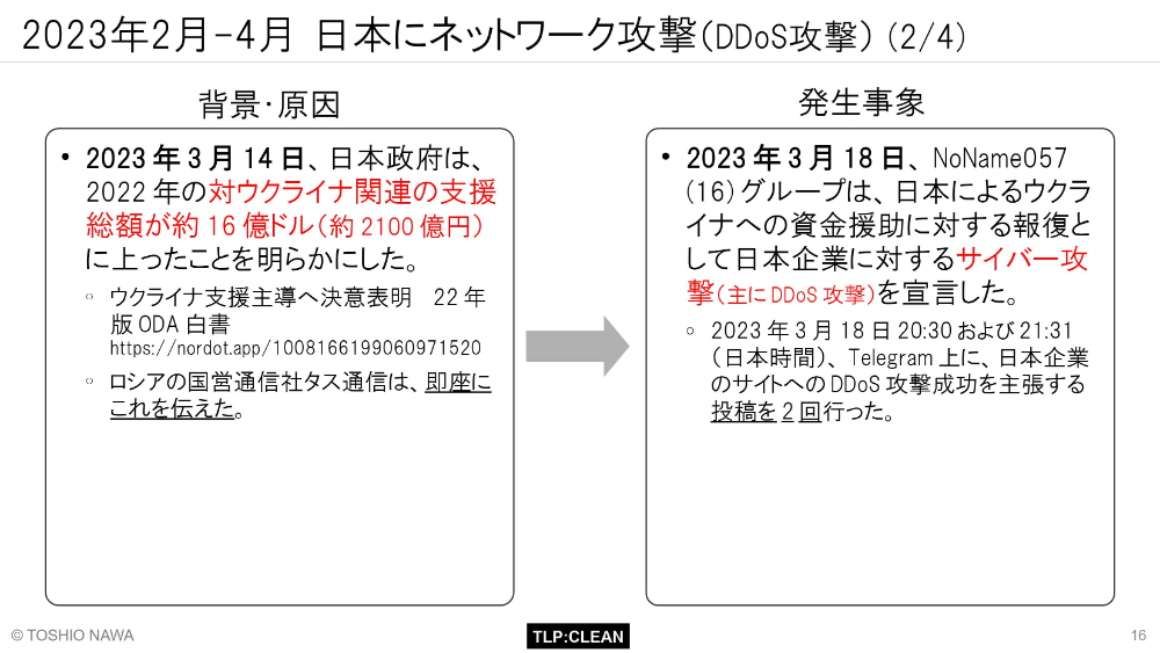

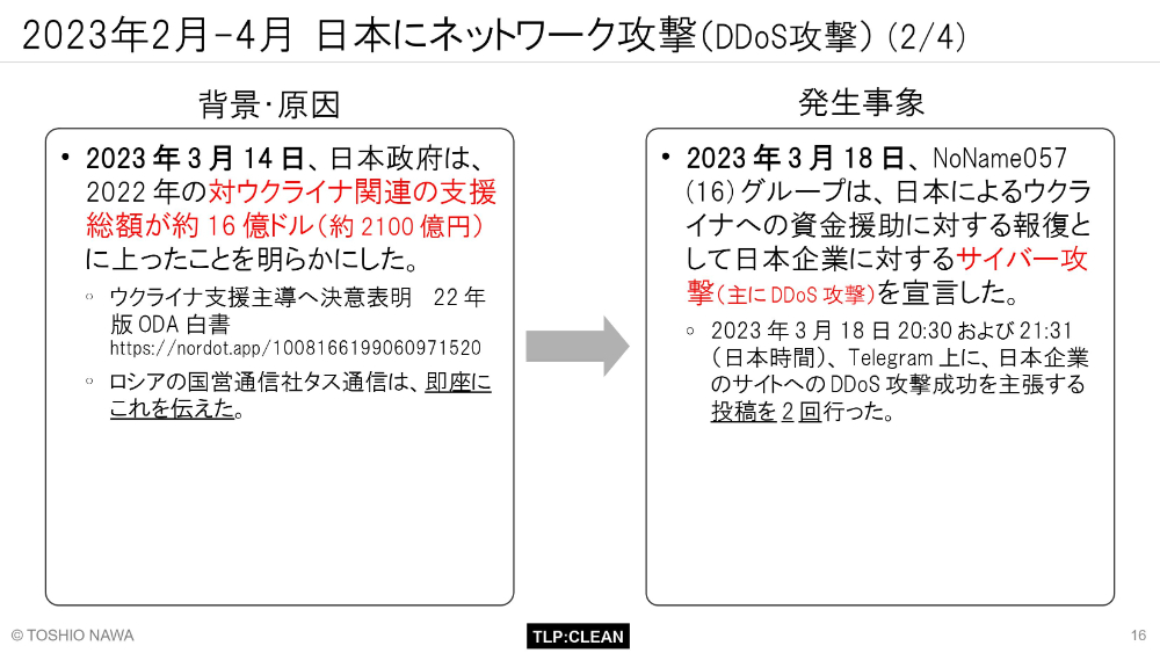

次は3月14日です。日本政府は、対ウクライナ関連の支援総額が16億ドルになったという、取材を受けた外務大臣の発言がありました。同日、この取材は2022年版のODA白書に関するものでした。

3月14日の約4日後の3月18日。同じサイバー脅威アクターが、日本に対するサイバー攻撃予告をまた行いました。要は、このウクライナの支援援助に対する報復のような感じです。18日に日本の有名なサイトに対して、攻撃を2回行ったと主張しております。

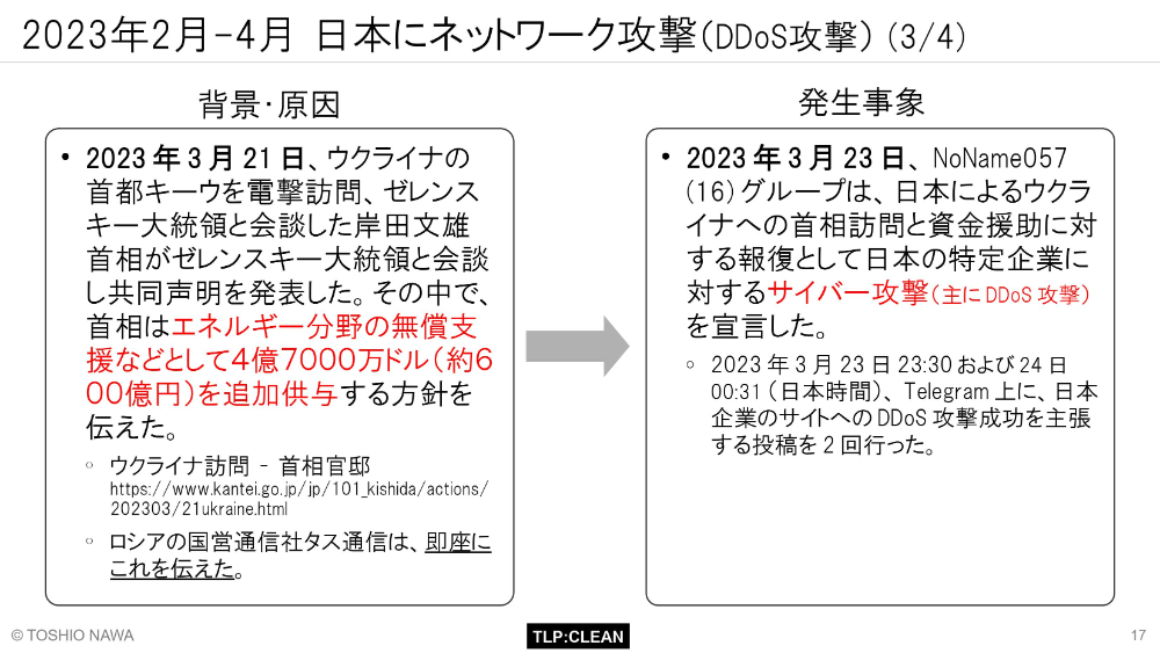

次は3月21日です。こちらはみなさん、まだご記憶だと思います。岸田首相がウクライナを電撃訪問しました。そして、着いた後の取材、あるいは記者会見等で、ウクライナに対して約600億円の追加供与をすると伝えました。

日本の声明を巡り、ロシアもさらに攻勢

これに対して、ロシアは激しいほどの反応を示しておりました。特に報道機関です。まるで、ロシア国内のネットユーザーを1つの方向に向けんばかりでした。これまでにないような過激な……いろいろなネット上の騒ぎだったり、タス通信(注:ロシアの国営通信社)の意図的な情報発信もありました。

これを受けて約2日後の3月23日、サイバー脅威アクターが日本の特定企業に対する同じサイバー攻撃を予告して、すぐに攻撃を仕掛けたと主張しました。

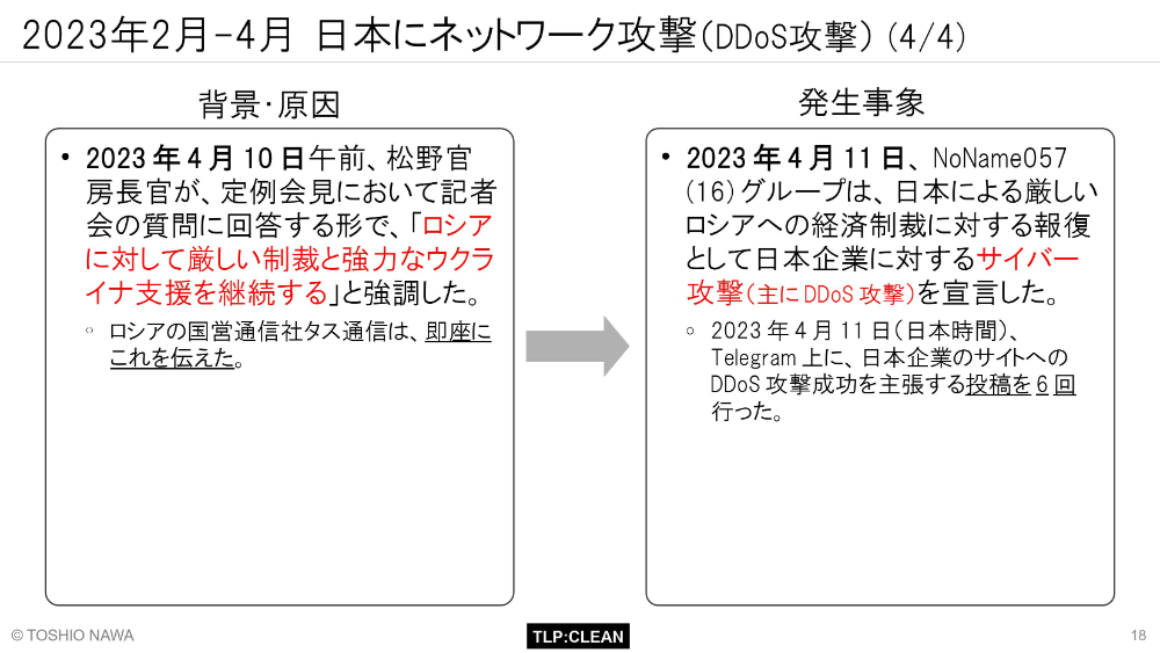

最後は4月10日です。4月に入りまして、日本のウクライナ支援に対する政府としてのメッセージがあまりなくなったようです。ある記者が、4月10日に定例の官房長官に対する記者会見で、このウクライナに対する支援状況、あるいは支援の継続性について質問したようです。

その回答は、2月、3月と同様なもので、「ロシアに対して、厳しい制裁と強力なウクライナ支援を継続する」と強調しました。

私が見る限り、これを伝えた報道はあまり国内では見られませんでした。しかし、「継続する」という言葉が一人歩きしたのか、ロシアではこの記事がかなりの分量を割いて出ました。

その結果、その翌日の11日に同じサイバー脅威アクターが、日本に対するサイバー攻撃予告を行いまして、即座に行われました。なんと6回も行われまして、これまでにない、攻撃の対象になかったところも追加された格好になっています。

SNSで起きたレピュテーションリスク

正直言って、このような日本に対するサイバー攻撃はそれほどインパクトはありません。2022年、2023年、日本の一部のインフラ事業を止めるようになったランサム攻撃ではありません。DDoS攻撃、あるいは一部侵害じみたものがあったと伝え聞いております。DDoS攻撃があったのは確かだろうと思います。

我慢すればいいんですが、XやFacebook等でおもしろく……ではないんですが、伝えてしまうセキュリティの得意な方たちがいました。

それを知ってしまった方たちが、「あの会社が、あの組織がDDoS攻撃を受けたんだ。どうだったんだろう」と聞いてみたりすると、わずかながらでもレピュテーションは下がってしまいます。何かしらの影響はあったんだろうと推定されます。

こうした措置は、日本の高官の方の世界に対するメッセージ発信がロシアにとって不利益になる場合に影響してきます。そして、プロパガンダと言えるようなロシア国内の報道に影響を受けた過激なネットユーザーが、日本に対する攻撃を即座に呼びかけ、実際に行ってしまう。これが2ヶ月以上も続いてしまった状況でした。

ゼレンスキー氏の動向とサイバー攻撃がリンク

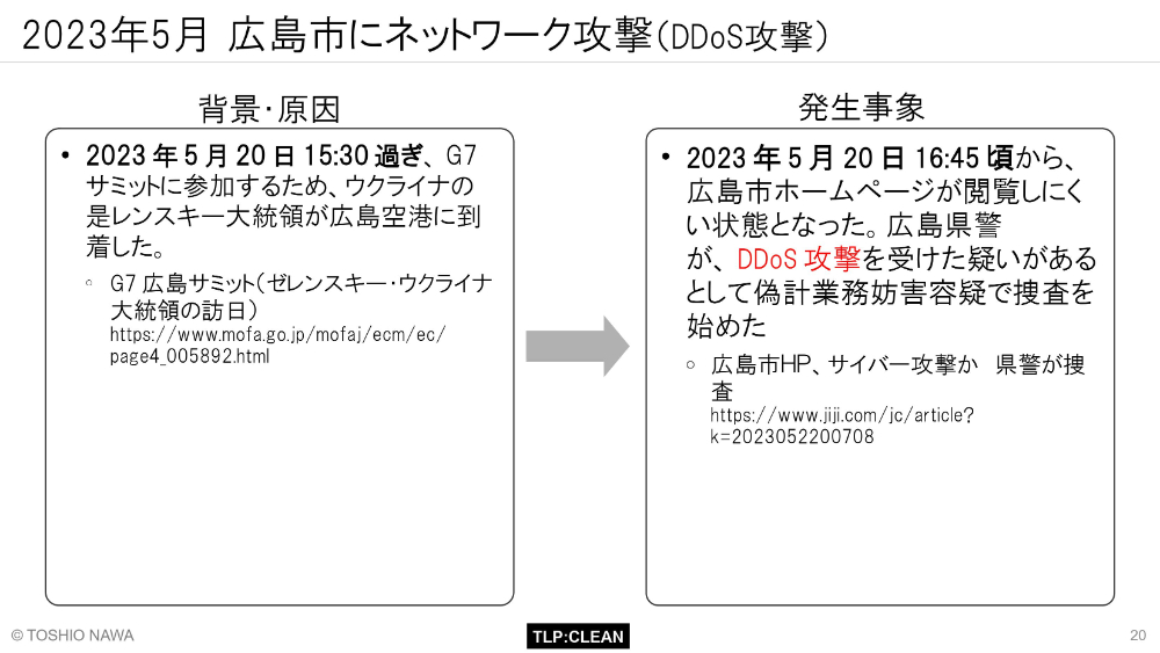

ここから、テンポよくいきます。2023年5月、名前のわからない攻撃グループが、ゼレンスキー大統領の来日に伴い、広島市にネットワーク攻撃を仕掛けました。ゼレンスキー大統領がフランス機で日本の広島空港に着陸したのが15時30分。タラップがついて、飛行機のドアが開いたのは15時40分です。

そのちょうど1時間後に広島市のホームページが閲覧しにくい状況になったそうです。広島市がふだん広報で使われているXで説明してくれました。

そして、22日月曜日まで広島市のホームページの一部が閲覧できなくなります。おそらく意図的に見えなくしたんでしょう。この攻撃に対する評価を、広島市あるいは広島市のベンダーが独自に判断して、最大3日見られなくすることによって攻撃に対する余波、あるいは影響を軽減する措置を取っていました。

誰が行っているかわかりませんが、実はゼレンスキー大統領が世界各国を訪問したり、オンラインでいろいろな主張や演説をする際、このような現象が起こっております。特に北欧では領空侵犯、あるいは他の攻撃と合わせてやってくることが多く見られています。

今回も、この攻撃と同時になんかあるのかなと監視強化をしたんですが、このDDoS攻撃しか見えない状況がありました。ただ、よく見ると、雑音的なサイバー攻撃もありました。

それが親ロシアのハクティビストです。これは名前を言う価値もないような、サイバー攻撃アクターです。これに対する海外のチームの評価ですが、投げ銭目的のサイバー攻撃グループだと見ています。グループというよりは、もしかしたら2〜3人ぐらいだろうと見ています。

日本にゼレンスキー大統領が来ると報道された直後から、日本の広島市、あるいは日本を代表するようなサイトに対してわずかなDDoS攻撃を仕掛けました。これは、これを仕掛けたことをXまたはテレグラムで主張することによって、いろいろな方が褒めたたえてくれます。そして、わずかながらでもビットコインでお金を渡してくれる。これは以前からハクティビストがよく使う手段なんですが。

このやり方は、プロフィールにわざわざビットコインのアドレスを書いて、「自分ががんばって、成果が出たらここにビットコインを振り込んでくれ」などと主張してる。わかりやすいお金目的のものだと私たちは分析しております。

日本のサイトが影響を多数受ける

詳しくお伝えはしませんが、彼らがどこを狙っていたのかを順番にお伝えします。1つは、日本に来日する方々が鉄道のチケットを購入するための専用サイトを狙いました。広島空港にもわずかながらの被害を与えた。被害というよりは、わずかな影響を与えた感じです。

16時45分ぐらいから広島市のサイトが見れなくなったと広島市は言っていますが、この雑音的なサイバー攻撃アクターは、16時25分からわずかな影響を与えたに過ぎません。

広島市はどういう判断でこちらの被害や影響を言わなかったかはわかりませんが、私の勝手な予想では、ほとんど被害がなかったんだろうと思います。一部の国から閲覧しにくい状況は確かにあったところが、このサイバー攻撃アクターのテレグラムやXアカウントで述べられています。2回目は行っていません。

この脅威アクターは、同じ標的が閲覧しにくい状況になったと2回伝えたことは、その後にも先にもこれだけです。他の脅威アクターが、こうしたことをあたかも自分がやったように見せかける姑息なやり方だと捉えています。あと、日本を代表すると言われている検索サイトや日本のさまざまな出来事を英語で伝えてくれるサイトがやられました。

米国の前哨・グアムで展開される攻防

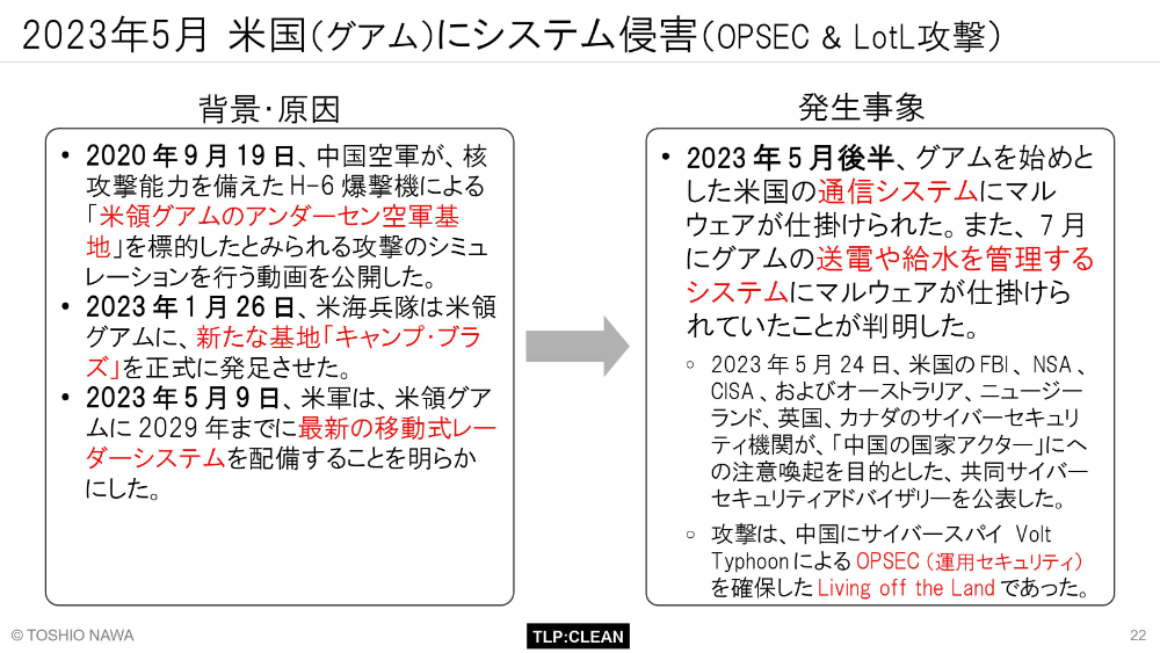

次は2023年5月、中国のサイバースパイグループ「Volt Typhoon」と名付けられた攻撃集団が、米国グアムに対してシステム侵害を起こしました。この流れは、2020年にさかのぼります。スライドに書いてあるとおり、中国の人民解放軍は、米領グアムを脅威と見なしているようです。

そのため、2020年9月19日に攻撃シミュレーションを動画でわざわざ公開しました。その前提でお話ししますと、2023年1月26日には米国の海兵隊が1993年以降初めて「キャンプ・ブラズ」をグアムに発足させました。

5月9日に米軍は、最新の移動式レーダーシステムを導入することを米国内で明らかにしました。この完了時期は2030年です。ちなみに、米国の海兵隊は2024年12月までに、この構築が完了します。5,000人の規模になりますが、1,000人は米国本土から、4,000人は沖縄からすべて移動するそうです。

このように米国は自分たちの国を守るために、前哨であるグアムに対する軍事状況をわかりやすく立て続けに整えています。

この5月9日のレーダーシステムについては、かなりインパクトがあったようです。その直後から、グアムおよび米国本土に対する通信システムは民間の機関なのですが、内部に対する侵害攻撃があり、データを取っていく素振りがありました。

その時には見つかりませんでしたが、約2ヶ月後の7月に送電や給水システムに対しても同様のことが発生していたと後でわかったようです。

この攻撃ですが、米国の国家安全保障局が5月24日にアドバイザリーを出し、米国のマイクロソフトもこのレポートを出しました。聞きなれない言葉ですが、Living Off The Land Binaries(LOLBins)はマルウェアを使わないファイルレス攻撃をもっとバージョンアップしたものです。本当にマルウェアを一切使いません。

その動きは、システム管理者とほぼ同じです。挙動ベースでも見つかることが稀と言われているLiving Off The Landの成熟度が非常に高まっておりました。

それでは、今のテクノロジーでどうやればいいのか。これが目下の課題であり、いくつかのアイデアも今出ております。OPSEC(運用上のセキュリティ)は、軍事領域で使われてる言葉なんですが、一部サイバーセキュリティにおいても使われている言葉です。

相手にバレないように自分の行動の情報を守るだけです。これをオペレーションセキュリティ、運用上のセキュリティと言いますが、攻撃者がこれを使ってしまっています。私たちが普通のセキュリティの技術でこれを見つけることはまずありません。積極的に見つけに行くという強い姿勢と、それに対する投資または能力を上げていく必要があります。

サイバー攻撃を共有することが必要

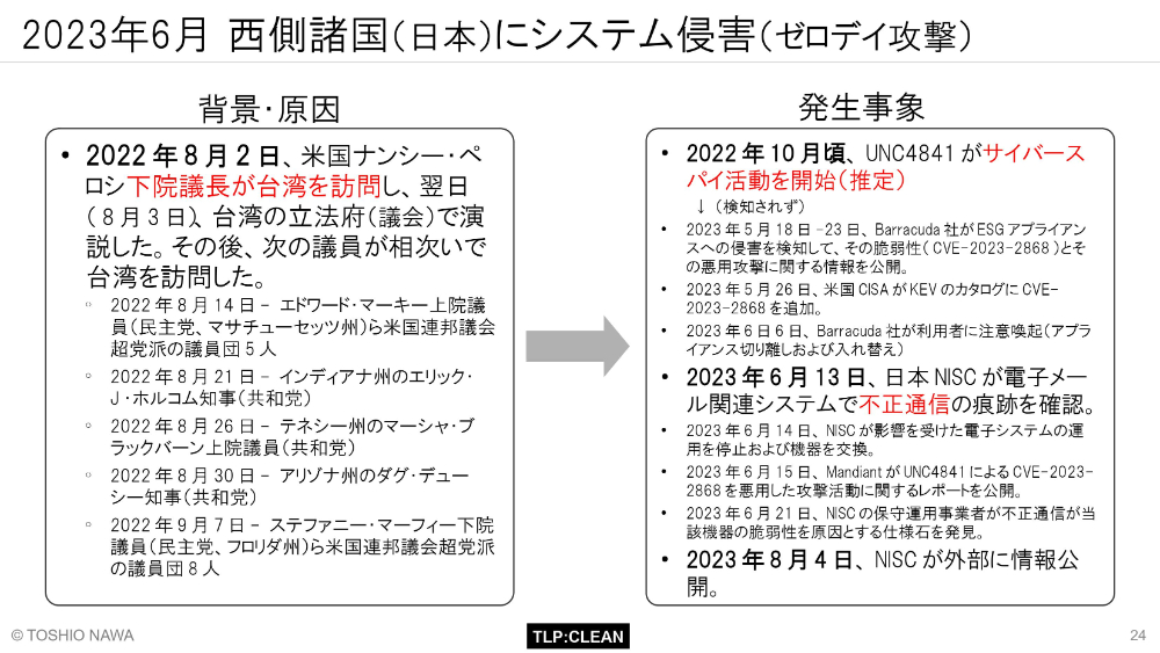

次に中国のスパイグループ「UNC4841」が、西側諸国に対してシステム侵害を仕掛けました。これは2022年8月、米国のナンシー下院議長が台湾を電撃訪問した後、日本ではなぜか報道は積極的にされていませんが、その他の米国の議員が相次いで台湾に17名ほど訪問しました。

それに対して中国が過剰なまでに反応したのは、みなさんご案内のとおりです。サイバー空間でも反応しました。この米国の議員の台湾に対する訪問が一通り終わった10月頃からサイバースパイ活動を行っていたのがUNC4841です。

その後、特定の製品がやられました。この特定の製品のベンダーは、(今年)5月18日に一報を受けてから23日にかけて相当な努力を持って対処を行ったようです。そして、5月26日には、米国の国土安全保障省のCISAが必要な措置を取り、そして6月6日には、この提供ベンダーが、利用者に対してアプライアンスの切り離しと入れ替えを推奨しました。

残念ながら、日本は、日本の中枢であるNISCが6月13日にこの痕跡をやっと見つけて対処したそうなんですが、この情報公開が8月4日。あまり詳しい状況を伝えてくれていません。情報共有、被害を受けた状況、またサイバー攻撃の有様などを共有することによって他社が助かります。

これを強く推進しているのが日本の政府機関なんですが、これは残念ながらまだできていない。日本組織だからしかたないかもしれませんが、今の時期にこれはあまり良くないと、いろいろな専門家が訴えているところです。

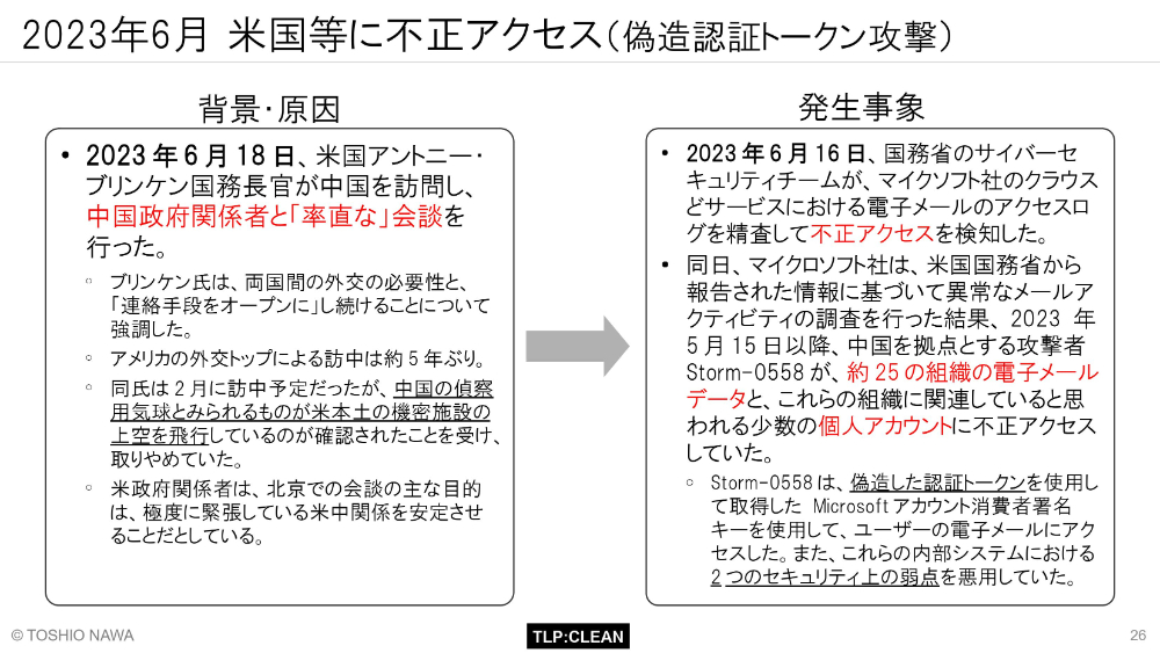

6月には中国のサイバースパイグループが米国に不正アクセスをしました。中国を訪問した国務長官が出発する数時間前に、米国の有名なクラウドサービスが乗っ取られていたというよりは、特にメールが盗み見されていた。

この原因については、中国の国家アクターが、この米国の有名な会社の認証サーバーのトークンを偽造することに成功した。また、これに関する設計上の問題と欠陥などを見抜かれて使われていた。これが大きな問題になりました。この有名な会社は、7月14日時点で問題を修正したことで、ユーザーは特段することはないと言っています。

処理水放出問題でもサイバー被害

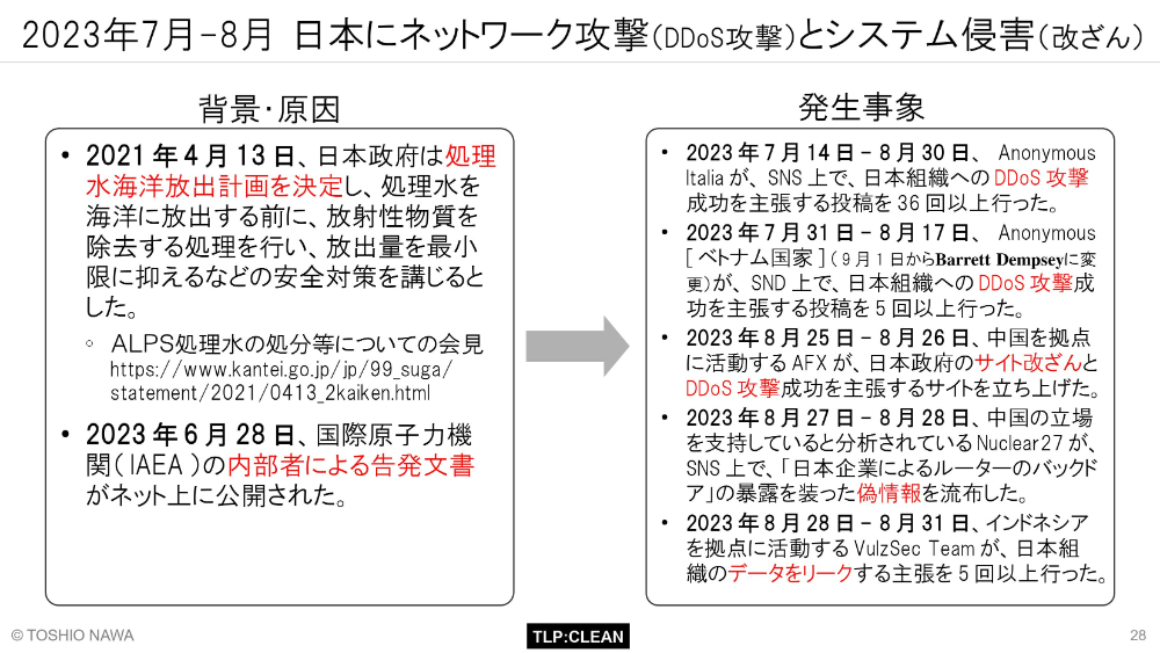

4月から8月にかけまして、日本のネットワーク攻撃、システム侵害が、今現在一部進行中です。処理水海洋放出の計画を決定しました。これは2021年4月13日です。日本でも一部報道されてますが、2023年6月28日IAEAから内部者による告発文書がネット上に公開されました。

これに対する反応は、一般の諸外国ではあまりありません。しかし、あまり良くない者たち、悪意を持った者たちは今、これを武器にIAEA、それから日本に対して強くバッシングしています。

これまでのいろいろなバッシングは、最もらしい情報を誰かが作って、そして、それに対して賛同者が増えていくと、どっかのタイミングで善良なネットユーザーが参画し、「これは違うだろう」と内部から破壊して行くことで、そのバッシングが収束していくんですが、今回はIAEAの内部文書がまだまだ流通しています。

これが説得性を与えてしまっていますので、このシュリンクする状況がまだ見られていません。非常に厄介な問題かと思います。そのため7月14日から8月31日まで、さまざまなかたちで日本の組織に対するサイバー攻撃がまだ続いております。現在は少し収束をしているようなんですが突発的に発生しているものもあります。

これについては、詳しいことはお伝えできませんが、みなさんの手元には今見ていただいたスライドを提供したいと思っております。

セキュリティにおける状況認識の重要性

それでは、まとめです。状況認識の重要性です。本日は組織の内部、そして組織外で発生しているところについて、その状況変化についてお伝えしました。日本は内部の状況変化が乏しいです。

では、外部でこれだけ大きな変化があるにもかかわらず、それを見ようともしていない、あるいは見ていても頭で解釈しない。そしてサイバー脅威に適合しないようなセキュリティ対策をいまだに続けているところがたくさんあります。

現場の方はそれに対して苦慮されてるはずです。特に苦慮しているのは、適応する前にそれを上層部に理解してもらうこと。必要な対策をするために必要な原資であるお金、人をあてがってもらうこと。これが非常に難しくなっています。

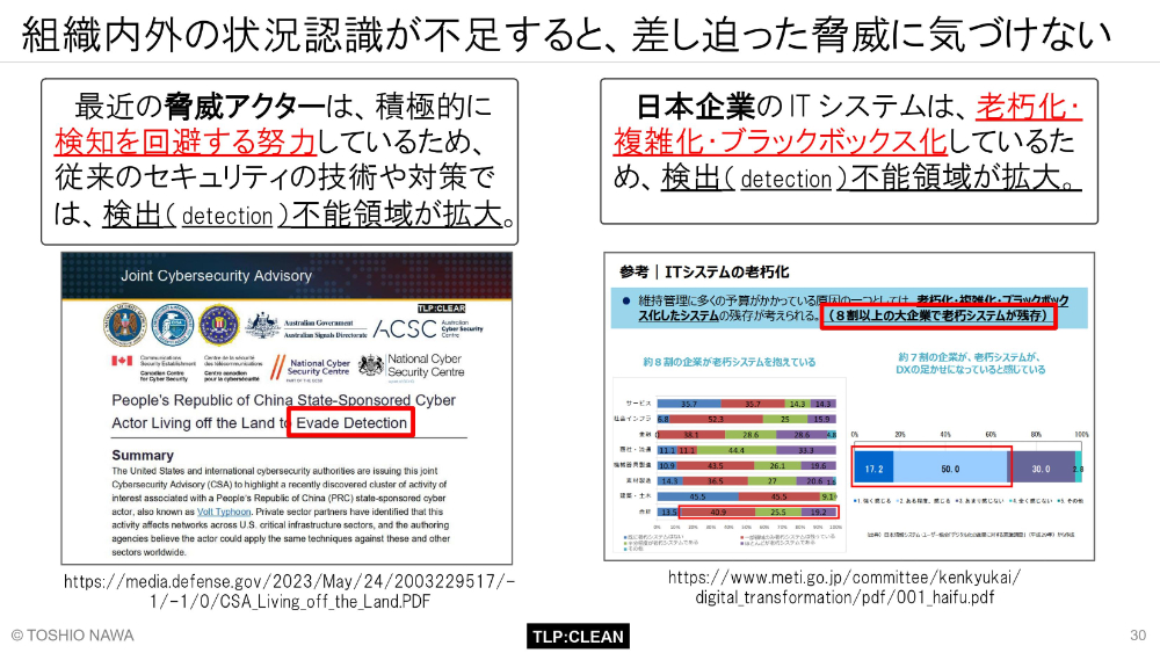

最近の脅威アクターは積極的に検知を回避する努力をしています。私たちは、このままの今の体制を続けていきますと、検出不能な領域が拡大していくことは、ある意味約束された状況です。

5月24日の米国をはじめとしたその友好国の国家機関が、中国のサイバー脅威アクターは検出を免れるような能力を持ち始めていることをタイトルで伝えています。

日本の経産省は、老朽化、複雑化、ブラックボックス化した日本のITシステムが問題になってることを包み隠さず出しています。ブラックボックスが増えていくことは、検出不能な領域が拡大していくことになります。どちらもひどい状況です。これを少しでも理解していただくために、今日、お話を組み立てさせていただきました。

見えない脅威を積極的に見抜く努力を

最後のスライドは、ちょっとしたクイズです。単に森だと見る方がいらっしゃれば、あるいは、脅威があるんだという疑いの目で見ていただくと、ちょうど真ん中に、こちらに銃口を向けた戦闘員の姿が見えるはずです。思い込みがなく、事前の情報があれば気づきますよね。

今の状況変化で、私が自分で見つけきれない脅威が目の前や自分の中にあることを、疑いの目を持って、より積極的に守っていく姿勢があれば、これを見抜くことはできます。しかし、以前までの危険予想を続けていたり、意識がそのままだと、この写真の脅威を見抜くことは難しくなっているかもしれません。

これをサイバー空間に当てはめて、みなさんの身の回り、または今後デジタル化、そしてクラウドの利用ということで、DXを進めていかざるを得ない状況が、現在進行中です。必ず悪いものはそのスキをついて入ってきますので、ぜひとも見えない攻撃に対して積極的に見抜く努力をしていただきたいと思っています。

私からは以上です。ありがとうございました。

本記事は、株式会社ログミーが運営する「LOGMI Biz(https://logmi.jp/)」に掲載された記事を、許諾のもとタイトルのみ編集して転載したものです。

元記事はこちら:

https://logmi.jp/brandtopics/329478

https://logmi.jp/brandtopics/329479